Le bagne colonial a été instauré en 1852, afin de désengorger la France de ses éléments indésirables.

La Martinique et la Guadeloupe ont également envoyé leurs condamnés en Guyane pour des infractions mineures avec récidives, ou pour des crimes volontaires ou non.

Les ANOM, archives nationales d'outre-mer, proposent sur leur site en ligne, l'accès aux fiches matricules de bagne également appelées notices.

La recherche sur internet ne porte que sur les personnes condamnées depuis plus de 100 ans.

Il existe une notice par dossier, parfois deux. Cette notice permet de faire une demande de consultation du dossier individuel, plus complet.

Pour la généalogie antillaise, ces notices sont des sources d'information importantes, nous permettant de créer notre arbre généalogique, et de comprendre la migration de certains de nos ancêtres.

Au sommaire :

- Les bagnes de Guyane (Les différents sites, les peines, les catégories de condamné)

- Les Martiniquais bagnards ( Contexte historique politique et économique en Martinique)

- Les notices du bagne : Ressources pour la généalogie aux Antilles.

Le bagne de Cayenne

Les bagnes

Il existe plusieurs bagnes en Guyane, éloignés les uns des autres et ne pouvant être reliés que par voie maritime :

- La Montagne d'Argent

- Les rives de la Comté

- Saint-Georges-de l'Oyapock

- Kourou

- Les îles du Salut

- Cayenne

- Saint-Laurent-du-Maroni

"La forêt amazonienne empêche toute communication. Installés la plupart du temps au bord des cours d'eau, ils sont infestés de moustiques qui impaludent les sites". Pierre Dufour.

Les détenus étaient affectés en fonction de leur catégorie (transportés, déportés, relégués) et de leur métier.

Les condamnés les plus dangereux étaient transportés sur l'île Royale, une des îles principales des îles du Salut.

Les peines

En parcourant les notices individuelles des condamnés Martiniquais, je relève un certain nombre de vols d'objet, d'argent.

On retrouve également les membres de l'insurrection du Sud de la Martinique en 1870, avec des feux d'Habitation.

Les peines sont approximativement les suivantes :

- Les vols : de quelques mois à 5 ans de réclusion.

- Les incendies volontaires de 8 à 12 ans de réclusion.

- Les crimes (homicides et viols) 8 ans à la perpétuité.

- Les homicides involontaires 6 ans à la perpétuité.

Les catégories de condamnés

- Les déportés : Principalement des opposants politiques ou ayant collaboré avec l'ennemi.

- Les transportés : Condamnés aux travaux forcés de 5 à 8 ans + doublage : à la sortie, obligation de rester en Guyane pendant la même durée que la peine initiale.

- Les relégués : peine supérieure à 8 ans. Interdiction de rentrer chez eux, à vie.

Les Martiniquais bagnards

Contexte politique et économique

Le bagne de Guyane ouvre en 1852, la Martinique sort tout juste de l'esclavage.

L'État français cherche une solution pour sauver son économie sucrière, qui ne fait plus recette, faute de main d'œuvre gratuite.

La solution est toute trouvée : le travail forcé d'émigrants africains et indiens, qui viennent travailler sous contrat de 8 à 10 ans (les engagés).

Les salaires sont dérisoires, et la misère s'installe. Certains affranchis n'ont d'autres choix que de retourner travailler dans leurs anciennes Habitations.

L'insécurité monte d'un cran : pour survivre, vols et agressions se multiplient.

Du côté de la Guyane, tout reste à faire également. La main-d’œuvre servile n'est plus présente pour maintenir l'économie Guyanaise qui est elle aussi, bouleversée par l'abolition de 1848.

L'État espère repeupler la Guyane et remplacer ses anciens esclaves par des forçats.

Ressources généalogiques

Fiche matricule du bagne

Chaque notice contient :

- L'état civil du bagnard (date et lieu de naissance)

- Une description physique

- Le nom de ses parents

- La date de la condamnation

- Le motif de condamnation

- La date de départ pour Cayenne

- Les évasions et les nouvelles peines

- La date de sortie ou de décès

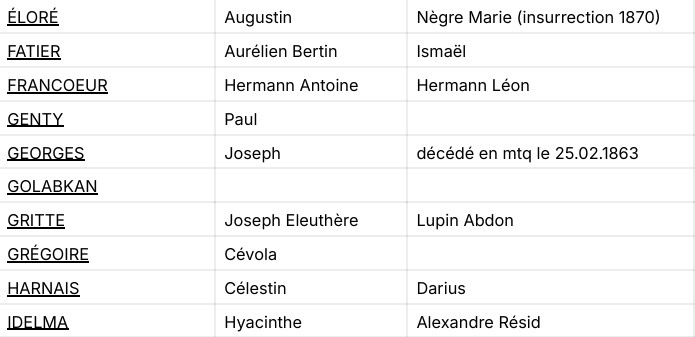

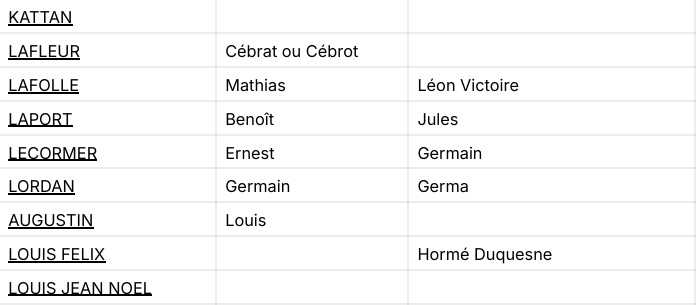

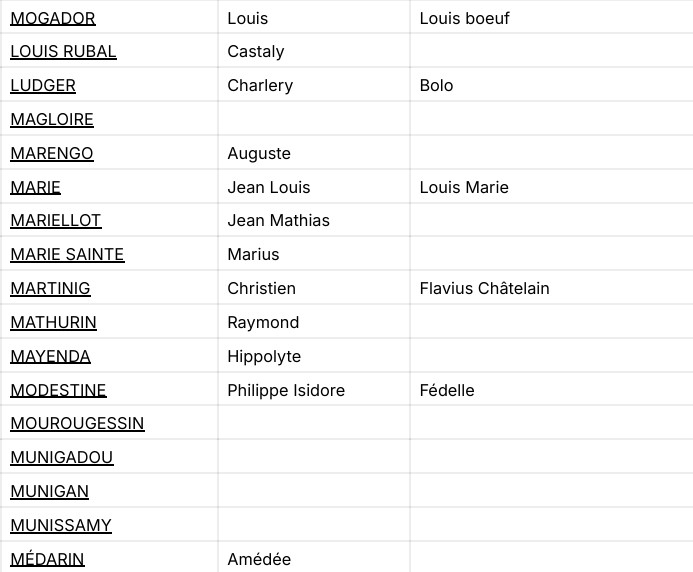

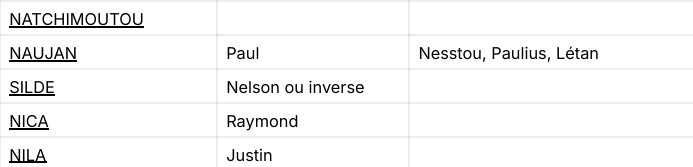

Liste des bagnards Martiniquais à Cayenne

Quelques petites erreurs se sont glissées dans l'indexation initiale et sûrement de mon côté aussi.

Vous trouverez quelques personnes originaires de Guadeloupe.

Et parfois des noms de famille à la place des prénoms, et inversement. Pensez à regarder le prénom, en nom de famille.

L'ordre alphabétique n'est donc pas tout à fait respecté.

Que faire si vous trouvez un nom appartenant à votre famille?

Aller sur le site ANOM, je vous indique le chemin juste après.

Quatre bagnards Martiniquais en Nouvelle-Calédonie

Dont VILLARD Auguste, un des leaders de l'insurrection de la Martinique en 1870.

Jugé en 1871, il est condamné à la déportation dans une enceinte fortifiée.

Arrivé en Nouvelle-Calédonie en 1873, il transitera d'abord sur la presqu'île de Ducos, puis à Nouméa en 1879.

Il bénéficiera d'une grâce présidentielle en 1880.

Retrouver un ancêtre bagnard sur ANOM

Les ANOM proposent dans leurs ressources en ligne la base Bagne.

Un formulaire à gauche vous permet d'entrer les informations de la personne que vous recherchez :

- Nom, prénom, alias, sexe

- Date de condamnation

- Numéro de matricule

- Territoire de détention

- Documents particuliers

- Observations complémentaires.

Si vous souhaitez obtenir plus d'information, vous pouvez demander le dossier individuel aux ANOM à Aix-en-Provence.

Je vous retrouve très prochainement pour les listes de bagnards Guadeloupéens, Réunionnais et Guyanais, dans les bagnes de Guyane et de Nouvelle-Calédonie.

An lot soley!

Je m'appelle Pascaline Nogrette

Créatrice d'Origine Créole

Aide et recherche en généalogie antillaise suite à 25 ans de recherches personnelles

1311 individus sur mon arbre Geneanet et 302 médias

Retrouvez-moi sur Instagram pascaline_genealogie

Et sur Facebook Origine Créole

Écrire commentaire